葬祭豆知識

お盆の行事について

- 迎え盆・送り盆 多くの地方では、ご先祖さまの霊を迎える「精霊棚」を13日の朝につくります。精霊棚は、盆棚ともいわれ、位牌を安置し、お供え物をする棚です。先祖の霊を乗せるための、なすやきゅうりで作った牛や馬もお供えします。そして13日の、夕方か夜に菩提寺とお墓に参り、祖先の霊を迎えます。

これを「精霊迎え」ともいいます。この時に霊が迷わず帰ってこられるように焚くのが「迎え火」です。そして、16日の「送り盆」の日に、お盆の間一緒にすごした祖先の霊を送り出すのが「精霊送り」です。この時には「送り火」を焚きます。 - 新盆提灯・盆提灯 地域によって異なりますが、新盆には、新盆提灯としての白張りの提灯、そして親戚や縁者からのお供えには柄のついた提灯を用いることが一般的には多いようです。提灯の明かりで故人の霊が道に迷わないようにするためだと言われています。

年忌法要

- 亡くなった人の祥月命日に営む追善供養の法要を年忌法要と言います。祥月命日とは亡くなった月日のことです。ですから、ある人が9月14日に亡くなったとすれば、毎年9月14日が祥月命日ということになります。

- 年忌法要の準備 年忌法要を営むには、まず日程や場所を決めなくてはなりません。正しくは、故人の命日に営むものですが、都合によって変更しなければならない場合には命日よりも遅くならないようにしましょう。

場所は自宅や菩提寺が多いようです。近年斎場の利用も多くなりました。自宅で営む場合には、仏壇を掃除し、仏具も揃え、線香・ローソク・お花などを準備しておきます。

お寺に連絡して日時などの相談をする際には、塔婆も用意していただけるようお願いしておきます(浄土真宗以外)。

お彼岸のご供養

- お彼岸にはできるだけ家族そろってお墓参りしましょう。お墓参りに特別の作法はありません。墓石をきれいに洗い、お墓の周囲も掃除して花や線香をたむけ、お菓子などもお供えします。

そして合掌礼拝の前に水桶からたっぷりと水をすくい、墓石の上からかけます。水をかけるのもお布施の一つです。 - お墓参りには次のものを用意しておくとよいでしょう。 数珠、線香、ローソク、マッチ、花、菓子、果物、半紙、水桶、柄杓、たわし、ほうき、雑巾など また、家庭では仏壇を掃除し、新しい花、それに牡丹餅・おはぎ・お彼岸団子などをお供えします。

焼香の作法

焼香の作法回数は、宗派や地域によって異なります。

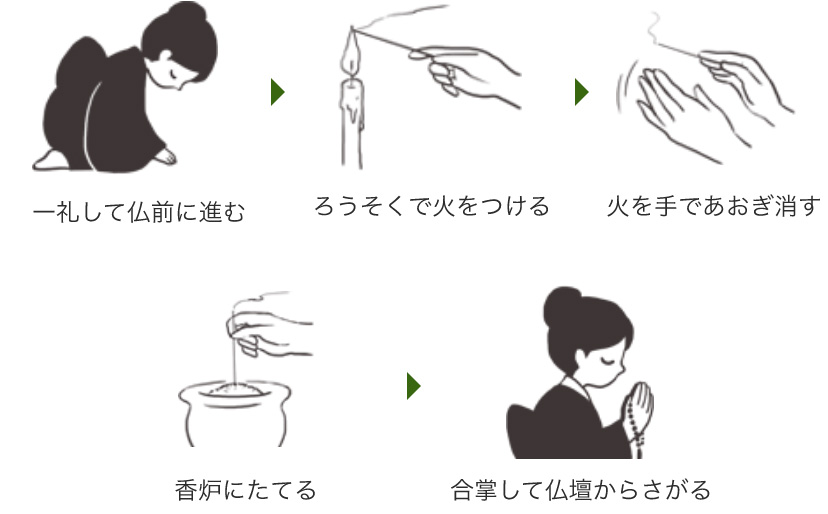

線香での焼香

- 1.一礼して霊前に進みます。

- 2.右手で線香を取り、ローソクで火をつけます。

- 3.左手で線香をあおぎ、火を消します。

- 4.香炉に入れます。

臨済宗・・・・・長いまま一本を立てます。

真言宗・・・・・離して三本を立てます。

浄土真宗、日蓮正宗・・・折って横にします。

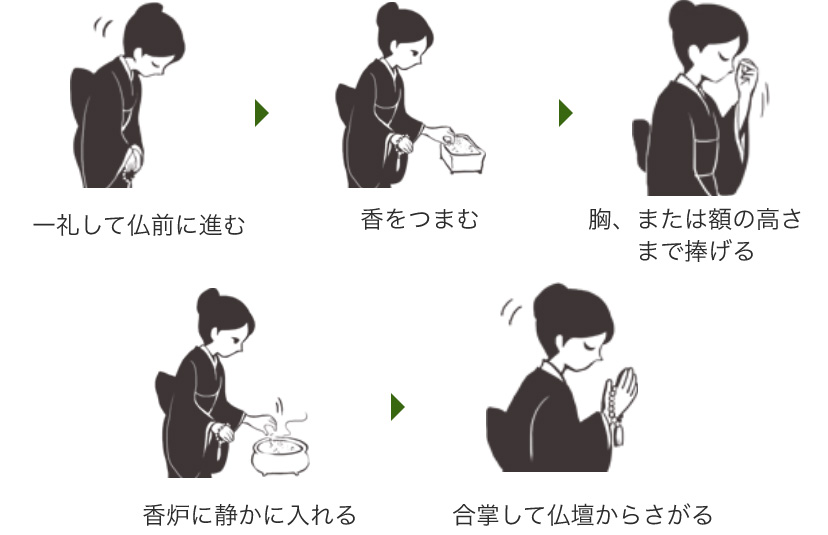

抹香による焼香(葬儀などの儀式の場合)

- 1.一礼して霊前に進みます。

- 2.右手の親指と人差し指・中指の先で香をつまみます。

- 3.左手を受けるように添えながら、目の高さまで捧げます。

- 4.香炉に、静かに入れます。

- 5.合掌して、霊前から下がります。

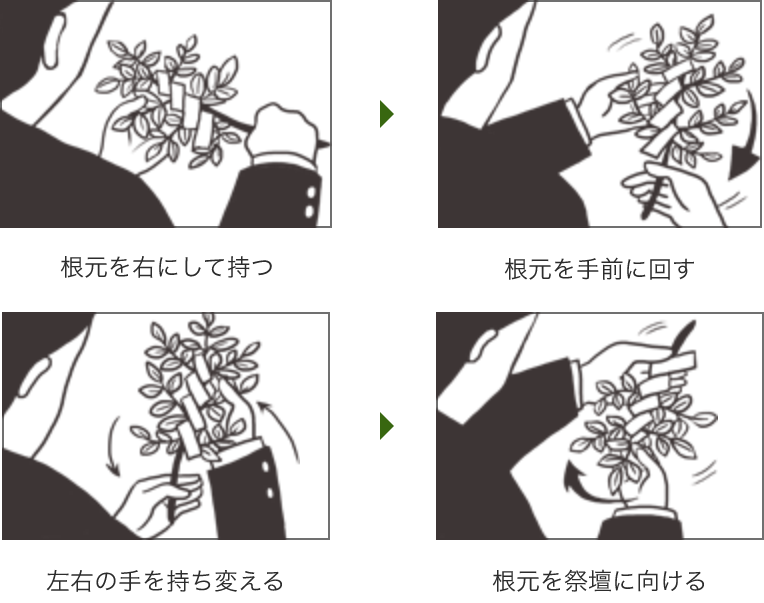

玉串奉奠

神式では玉串奉奠を行います。仏式の焼香にあたるのが、玉串奉奠です。

玉串を霊前に捧げる順番は、仏式と同じく喪主から血縁の近い順です。参加者が大勢の場合は、拝礼だけの場合もあります。

- 1. 祭壇に進んで、神官より玉串の枝の根元を右に、枝先を左にして受け取ります。

- 2. 左手で枝の下から捧げるように持ちます。

- 3. 祭壇前にある玉串案(白木の台)に進みます。

- 4. 玉串をかるく目の高さまで捧げ、時計回りで回転させます。根本の方を祭壇に向けて玉串案に置きます。

- 5. 正面を向いたまま、少し下がって二礼し、二拍子、一礼をしてから、霊前から下がります。

- 拍子は、音をたてない「しのび手」とします。

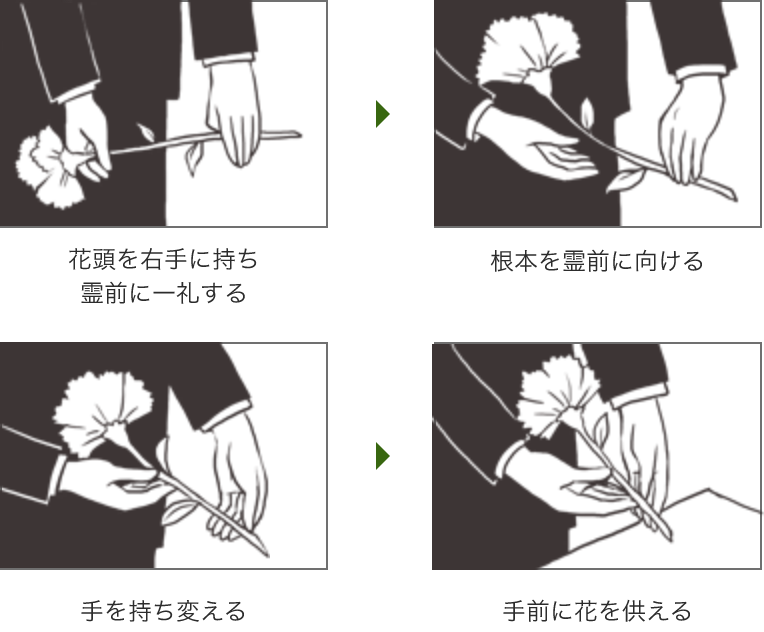

献花の作法(キリスト教式)キリスト教式では、献花を行います。献花には、小ぶりの菊かカーネーションが使われることが多いようです。

献花の手順

- 1. 係の人から、花を両手で受け取ります。このとき茎の部分が左側になっています。献花台に進んで一礼し、茎の部分が霊前に向くようにして手を持ちかえ、そっと献花台に置きます。

- 2. 手を組み合わせて頭をやや下げ、黙祷をします。

- 3. 献花の後カトリック信者は十字をきりますが、信者でない場合は、黙祷か最敬礼でもよいとされます。

※最近では、キリスト教式でも焼香が広くおこなわれるようになってきました。

お布施の知識

- 仏式では、故人の供養のため、寺院や僧侶に差し上げる謝礼を「お布施」と呼んでいます。

- お布施の渡し方※お布施を小盆の上にのせ、僧侶に表書きが正面になるようにして差し出します。

- キリスト教式の場合※表書きは、「御礼」又は「献金」とします。

※銀の水引か、白い封筒を用います。

※「御礼」と表書きして、包む場合もあります。 - 御布施袋※宗旨、宗派に合わせて、表書きをした御布施袋をご準備下さい。

香典の知識

弔問や会葬に際し、香を持参し、故人の冥福を祈ったことから「香典」と呼ばれるようになりました。

仏式の場合

- 表書きは「御仏前」または「御霊前」とします。

「御香典」、「御香料」とも書きます。 - 「御仏前」は浄土真宗又は、忌明後に用いますので注意しましょう。

神式

- 表書きは「御玉串料」または「御霊前」とします。

キリスト教式の場合

- 表書きは「御花料」または「御霊前」とします。

持参の心得

- 香典は弔事用の紫、紺、灰色などの袱紗に包んで持参するのが正式です。

- 先方へ差し出す時は、袱紗から取り出し、先方に正面を向けます。

- 袋の表に、名目と姓名を記入します。裏の隅に、金額を記入します。

- 中包みにも、姓名、住所、金額を書いておく事が、先方に対し親切でしょう。

- 表書きは筆で書きましょう。

- 表書きは宗旨に関わらず一般的に「御霊前」を用いります。